最近有件事,很多人没注意,但懂行的人已经感觉“大地震”要来了!未来软件行业的游戏规则可能就深藏其中,10月6日,OpenAI发布了Apps SDK!

这时候,肯定有大聪明肯定觉得GhatGPT在国内大规模使用不现实,这个事情和我们没关系!

但是,这个产品背后的建设思路,值得我们探讨,它关乎AI时代软件行业的重构方式。

软件世界的秩序正在重塑,教育信息化正迎来以大模型为核心的重构契机

在当今数字化转型浪潮中,教育信息化建设正经历从“平台+应用”模式向“模型即接口”新范式的深刻变革。随着教育部等九部门《关于加快推进教育数字化的意见》的发布,教育大模型与教育教学深度融合已成为国家战略。这里我是基于Apps SDK平台建设思路,针对教育信息化产品如何紧扣大模型这一趋势的一些思考,也是教育信息化实现智能化转型升级的一些闲聊,不足之处尽情见谅。

一、教育信息化平台的发展规律与现状困境

我国教育信息化建设历经“资源数字化”、“能力数字化”、“流程数字化”三个阶段,正在向“数据智能化”迈进。国家智慧教育公共服务平台作为典型代表,已从最初的资源汇集平台,演进为支撑“停课不停学”、助力“双减”落地的关键基础设施。

然而,当前教育信息化平台面临三大核心矛盾:

平台孤岛问题:各类教育平台互不联通,教师需要在不同系统间切换。教育数据分散在多个平台,形成数据孤岛,难以实现跨平台的数据分析和个性化服务。

用户体验碎片化:师生需要记住多个平台的账号和操作方式,学习成本高。教师平均需使用5-7种不同的教育软件完成日常教学工作,效率低下。

智能化程度不足:尽管平台积累了海量数据,但数据价值未充分释放。平台大多停留在信息展示和资源汇集层面,缺乏真正的智能决策支持能力。

二、Apps SDK理念对教育信息化的启示

OpenAI Apps SDK的核心思想——“一切应用皆为模型服务”,为破解上述困境提供了新思路。在教育领域,这一理念意味着教育软件产品的根本性重构。

1. 统一入口:从“多平台”到“对话即平台”

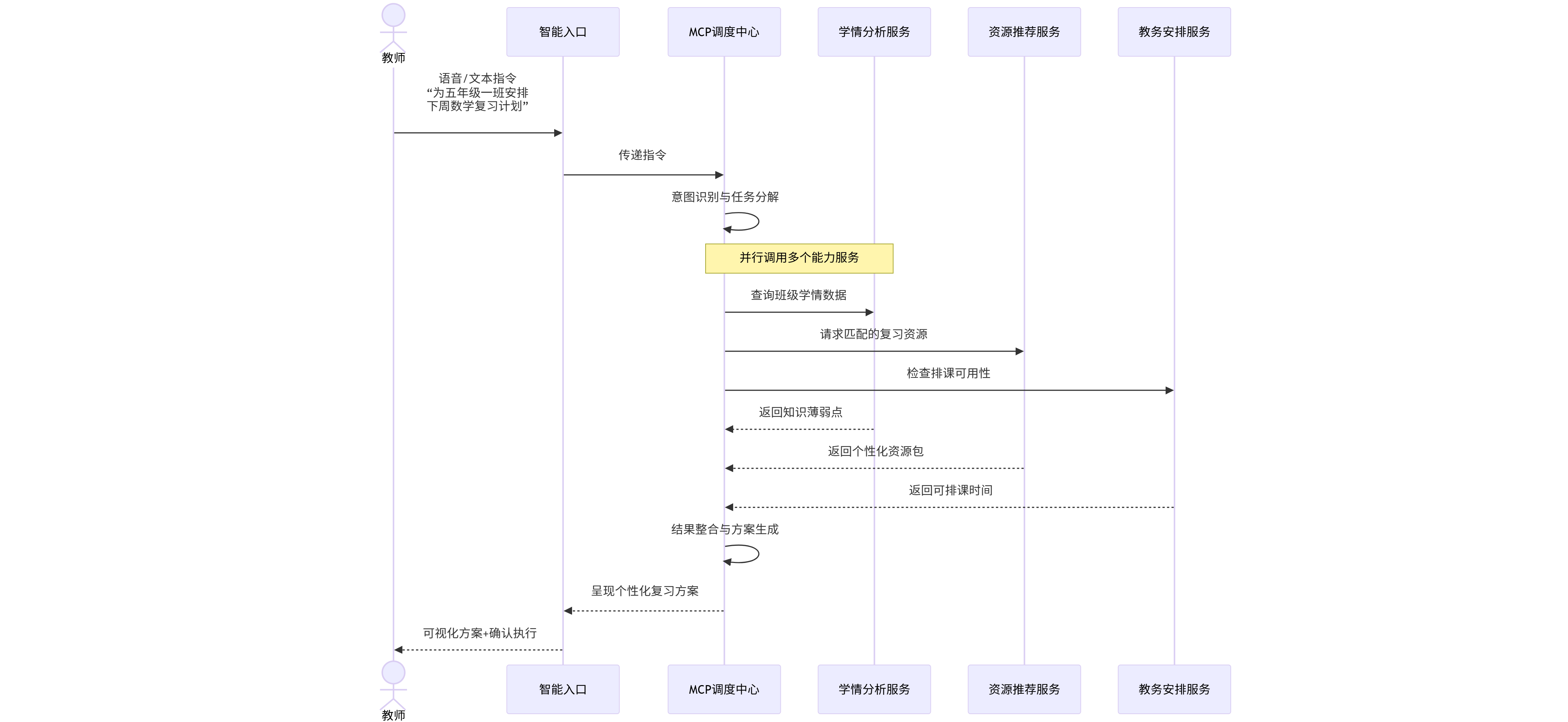

未来教育信息化的入口可能不再是各种独立的APP或平台,而是自然语言对话界面。教师只需说出:“为五年级三班的学生安排下周的数学复习计划”,系统便会自动调用排课系统、资源平台、学生学情分析模块,生成个性化方案。

这种转变的本质是从“人找应用”到“应用找人”。正如山东构建的“五化”智慧教育体系,通过智慧教育手段与教育教学的深度融合,大幅提升教师备课便捷度,并以教育大数据赋能学生的个性化成长。这实际是在构建教育领域的“数字大脑”,为智能调度提供基础。

2. 能力解构:从“重平台”到“轻能力”

传统教育软件往往追求功能大而全,导致系统臃肿、迭代缓慢。Apps SDK模式启示我们:应将教育信息化产品解构为细粒度的能力单元,通过MCP协议暴露给大模型调用。

表:教育信息化能力解构示例

| 传统系统 | 能力单元 | MCP调用方式 |

|---|---|---|

| 学习管理系统 | 成绩查询、作业布置、学习进度跟踪 | GET/grade/query, POST/homework/create |

| 资源平台 | 资源推荐、知识点关联、难度评估 | GET/resource/recommend?knowledge_id=xxx |

| 教务系统 | 排课优化、考勤统计、成绩分析 | POST/schedule/generate, GET/attendance/stats |

这种解构使教育软件从“整车商”转变为“零件提供商”,专注打造核心能力,而非界面和入口。

三、教育大模型:智能教育新范式的基础

教育大模型是实现“一切应用皆为大模型MCP服务”愿景的核心基础。当前,教育大模型已在多个场景展现出强大潜力:

1. 个性化教学支持

科大讯飞研发的以“教学思维链”为驱动的教育深度推理大模型,基于“机器思维链”的深厚基础,深度融合优秀教师的实践智慧。这种大模型可以推动教育优质均衡,构建更加开放灵活的教育体系,让“有教无类”“因材施教”的理念真正落到实处。

2. 教学场景全覆盖

教育大模型紧密围绕教学、学习、考试、评价、管理、研究等核心教育场景,构建起一个科学、适切且数据安全无忧的教育大模型体系。

四、教育信息化产品的智能化转型路径

面对大模型与MCP的冲击,教育信息化产品需进行三方面变革:

1. 架构重构:从封闭系统到开放能力

传统教育软件必须打破“黑盒”模式,将核心功能通过API化、服务化方式暴露。需要“把原有封闭系统或定制化软件拆了,把具体功能,变成一个个能被AI调用的能力节点”。

教育信息化企业应借鉴此思路,将产品解构为微服务架构:

-

智能测评模块:提供自动化作业批改、学情分析能力

-

资源推荐引擎:基于知识图谱的个性化资源匹配

-

学习路径规划:根据学生情况动态调整学习路线

北京邮电大学与科大讯飞联合构建的全国首个知识图谱与大模型双驱动的自适应学习系统是这一思路的典范。该系统将学科里核心课程的知识点以图谱的形式展现,根据学生的学习能力和水平,个性化定制学生的学习路径。成果未知,但是理论尚可!

2. 数据治理:从信息孤岛到语义互联

AI调用需要高质量、结构化的数据支持。教育机构需加强数据治理,建立统一的数据标准和接口规范。教育部等九部门提出的“完善知识图谱,构建能力图谱”正是为了构建教育数据的语义化基础。

表:教育数据语义化治理框架

| 数据层级 | 治理目标 | 关键技术 |

|---|---|---|

| 基础数据 | 数据标准化、元数据管理 | 数据分类、标签体系 |

| 业务数据 | 流程规范化、接口统一 | API网关、服务网格 |

| 智能数据 | 语义化、知识化 | 知识图谱、本体建模 |

3. 交互变革:从图形界面到自然交互

未来教育软件的交互相对于图形界面将逐渐弱化,自然语言交互成为主流。教师和学生可以通过对话方式完成任务,无需关心底层系统切换。

例如,学生可以说:“帮我找一些关于二次函数的难题,并推荐相关讲解视频”,系统会自动调用题库系统、资源平台,返回个性化学习方案。这种变革正是通用人工智能大模型从“能存会算”“能看会听”向“能理解会创作”转变的具体体现。

五、教育信息化SDK架构设计:走向标准化与智能化

基于Apps SDK理念,教育信息化需要构建新型的SDK架构。参考OpenAI Apps SDK的平台建设思路,我们可以构建面向智能教育的SDK体系:

1. 分层架构设计

接口层:暴露场景化API(如作文批改、知识点推荐),将AI能力与教育规则结合。这一层需要将教育参数如课标版本、学生年级等纳入接口设计。

场景适配层:作为“教育大脑”,负责课标匹配、年级知识点过滤、输出内容教育化处理,确保AI输出符合教育规律和学生认知水平。

能力封装层:统一多厂商AI服务调用,支持LLM、OCR、Embedding等技术,实现技术底座的标准化。

2. 双层架构策略

教育机构可采用“公有+私有”双层Apps SDK架构:

-

内层(私有平台):处理核心教学业务,如成绩管理、学籍信息等敏感数据

-

外层(公有平台):连接外部生态,获取最新AI能力与资源服务

这种架构既保障了安全,又保持了开放性。例如,青岛西海岸新区构建的“五化”智慧教育体系,实现了教育环境智能化、资源优质化、治理精准化,正是双层架构思想的体现。

六、实践挑战与应对策略

教育信息化向MCP生态转型面临多重挑战,需采取系统化应对策略:

1. 安全与标准问题

“使用AI大模型分析课堂录播视频时怎样保证教师的课件信息安全?利用AI进行教学督导时,判定一堂课质量高低的标准如何构建?”这些问题是教育大模型应用必须解决的难题。

对此,需要制定标准规范,对人工智能教育产品的全覆盖、差异化准入建立审查制度。同时,健全智能技术产品校园应用的实践指南体系,确保相关产品匹配各阶段师生的教学需求。

2. 教师数字素养提升

教育部等九部门明确提出“以师生为重点提升全民数字素养与技能”,制定完善师生数字素养标准和人工智能应用指引。这要求建立大中小学衔接的数字素养培育体系,将数字素养纳入综合素质评价。

七、未来展望:教育信息化的智能生态演进

基于Apps SDK理念和MCP协议,未来教育信息化将呈现三大趋势:

1. 个性化教育真正实现

大模型与MCP的结合使大规模个性化教育成为可能。系统可以根据每个学生的知识掌握情况、学习风格、兴趣特点,动态生成个性化学习路径和资源推荐,实现“因材施教”的千年教育理想。

2. 教育公平实质性推进

通过云端智能与本地需求的结合,偏远地区学生也能享受优质教育资源与智能教学服务。正如AI技术“让教育普惠更多人,助力解决教育事业不平衡不充分现象”,这将有力促进教育公平。

3. 人机协同教育新模式

通用人工智能大模型有助于构建“师—机—生”协同的教育新模式,赋能教、学、评、研等多场景下的人机协作与创新。教师角色将从知识传授者转变为学习引导者和情感陪伴者,更加关注学生核心素养的培育。

结语:回归育人本质的教育信息化

技术演进的目标不是炫技,而是更好地服务育人本质。当教育信息化从“平台+应用”迈向“MCP+生态”的新范式,教师得以从繁琐事务中解放,专注于启发引导;学生从被动接受变为主动探索,发展个性潜能。

教育部教育数字化专家咨询委员会主任杨宗凯指出,要“培养学生的高阶思维、思考判断能力、实践能力”。在这场由大模型和MCP引领的变革中,教育信息化的最终价值在于促进每个人的全面发展,为未来社会培养创新型人才。

我想,未来的教育信息化产品,不应是冰冷的工具集合,而应是有温度的教育伙伴,通过技术赋能教育,让学习真正成为一场美好的探索之旅。人工智能与教育的深度融合需要以育人为根基,这才是教育信息化智能进化的根本方向。