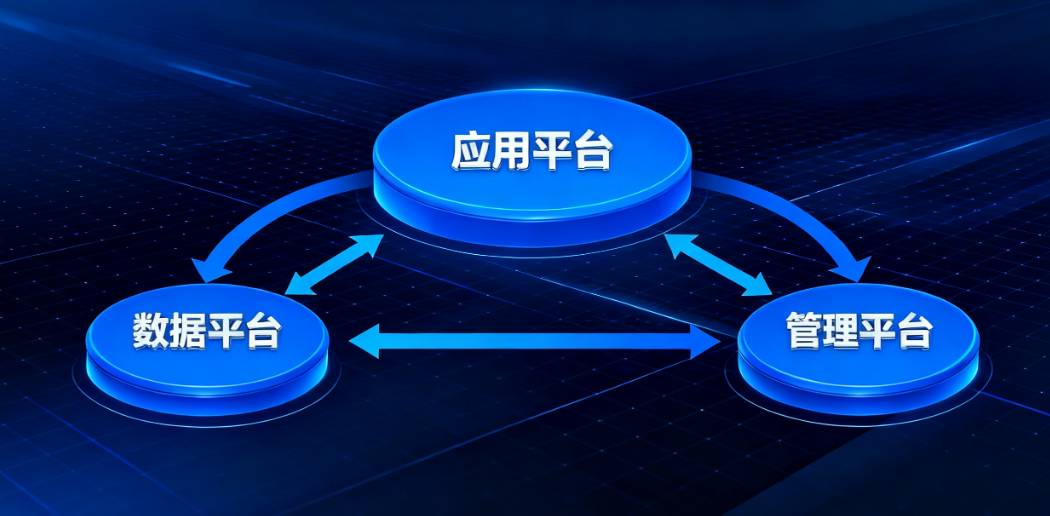

当武汉市的家长李女士通过湖北中小学智慧教育平台完成子女入学信息核验时,这个仅用 20 分钟就完成的操作,背后是湖北省教育大数据中心(数据平台)、智慧教育应用系统(应用平台)与教育综合管理系统(管理平台)的协同支撑 —— 数据平台自动调取公安户籍、不动产登记等跨部门数据,应用平台提供便捷操作界面,管理平台同步完成信息核验与备案。这个场景生动诠释了教育数字化转型的核心载体 —— 数据平台、应用平台与管理平台的内在关联,三者并非孤立的技术系统,而是推动教育治理现代化的 “三驾马车”,其协同演进正在重塑教育数字化的生态格局。

一、政策演进:三大平台的制度支撑与定位迭代

我国教育信息化平台建设始终以政策为引领,形成了 “基础奠基 — 系统构建 — 融合深化 — 规范升级” 的清晰路径,为三大平台的功能定位与发展方向提供了明确指引:

(一)政策脉络与平台关联

1.基础奠基阶段(2010-2012 年)

2010 年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》首次提出 “信息技术对教育发展具有革命性影响”,将教育信息化列为国家十大教育工程,明确 “建设覆盖城乡各级各类学校的数字化教育服务体系”,为平台建设奠定战略基础。2012 年《教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)》提出 “三通两平台”(宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通,教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台),其中 “两平台” 直接对应后续 “应用平台”(资源服务)与 “管理平台”(管理服务)的雏形,标志着平台建设从零散探索进入系统化阶段。

2.融合深化阶段(2016-2018 年)

2016 年《教育信息化 “十三五” 规划》强调 “深化信息技术与教育教学、教育管理的融合”,提出 “建立教育大数据分析与服务体系”,首次将 “数据” 作为核心要素纳入平台建设,为 “数据平台” 的独立定位提供政策依据。2018 年《教育信息化 2.0 行动计划》进一步明确 “构建‘互联网 +’教育资源共享机制”“建立教育数据治理体系”,正式确立 “数据支撑、应用服务、管理协同” 的三大平台功能框架,推动平台从 “工具属性” 向 “生态属性” 转变。

3.规范升级阶段(2021-2025 年)

2021 年《“十四五” 教育信息化规划》提出 “建立健全数据驱动的教育治理体系”,要求 “构建国家教育大数据中心”“完善智慧教育平台体系”,明确三大平台的协同关系 —— 数据平台为基础、应用平台为载体、管理平台为中枢。2023 年《全国职业教育智慧大脑院校中台数据标准及接口规范》从行业维度细化数据标准,为跨学段、跨区域平台协同提供技术规范。2025 年《智慧教育平台个人信息保护通用要求》《教育信息化标准化工作管理办法》则强化安全底线,形成 “基础建设 — 数据治理 — 应用服务 — 安全保障” 的完整政策闭环,确保三大平台在规范中有序发展。

(二)政策导向的三大转变

从政策演进可见,三大平台的定位始终跟随教育数字化需求迭代,核心呈现三大转变:从 “分散建设” 向 “集约整合” 转变(如要求依托国家 / 省级一体化平台构建区域平台)、从 “资源堆砌” 向 “深度应用” 转变(强调平台服务教学与治理实际需求)、从 “技术驱动” 向 “数据驱动” 转变(以数据贯通推动平台协同),这些转变正是理解三大平台核心价值的关键。

二、核心解析:三大平台的功能、定位与价值图谱

教育数字化三大平台构成 “基座 — 载体 — 中枢” 的层级架构,各平台功能边界清晰又相互支撑,共同形成覆盖 “数据 — 应用 — 管理” 的全流程服务体系:

(一)数据平台:教育数字化的 “数字基座”

1.定义

以 “数据汇聚、治理、共享、应用” 为核心,整合教育全领域数据资源,建立统一数据标准与治理机制的基础设施,是实现教育数据 “一数一源、全域共享” 的核心载体。

2.核心功能

数据汇聚:按 “一数一源” 原则,归集学籍、师资、学业、办学条件等教育核心数据,以及公安、卫健、民政等跨部门关联数据(如学生户籍、健康档案);

数据治理:通过清洗、转换、融合等技术,解决数据重复、格式不统一等问题,形成标准化数据资产;

数据共享:提供 API 接口、数据服务总线等工具,向应用平台、管理平台按需输出数据,打破 “数据孤岛”;

数据安全:建立数据分类分级管理、访问权限控制、脱敏加密等机制,保障数据合规使用。

3.定位

三大平台的 “底层支撑”,为应用创新与管理决策提供可靠数据来源,是教育数字化的 “数据中枢”。

4.核心价值

解决教育数据 “散、乱、差” 问题,将数据从 “闲置资源” 转化为 “决策资产”,支撑教育治理从 “经验判断” 向 “数据驱动” 转变。

5.面向对象

主要服务于技术运维团队(负责数据采集与安全)、决策支持团队(如教育主管部门规划处,基于数据做政策制定)、平台开发团队(获取数据支撑应用开发)。

6.包含内容

数据标准体系(如教育数据元标准、代码标准)、数据采集系统、数据治理工具(清洗、脱敏模块)、数据共享平台、数据安全管理系统、数据可视化分析模块(为管理平台提供基础分析能力)。

7.建设方向

标准化:对接国家教育数据标准,推动跨区域、跨学段数据格式统一;

集约化:依托省级 / 国家级一体化数据平台,避免地方重复建设;

安全化:强化数据全生命周期安全管理,落实个人信息保护要求;

智能化:引入 AI 技术实现数据异常检测、趋势预测(如学位预警、师资供需预测)。

(二)应用平台:教育服务的 “前台载体”

1.定义

面向师生、家长及社会公众,提供教育教学、公共服务、家校协同等场景化服务的交互平台,是教育数字化服务 “直达用户” 的核心渠道。

2.核心功能

教学服务:提供数字教材、优质课程资源、在线教学工具(如直播、作业批改)、个性化学习推荐(基于数据平台的学情分析);

公共服务:实现入学报名、学籍查询、学历认证、资助申请等 “一网通办”;

家校协同:提供学情反馈、家长会直播、家庭教育资源(如家长课堂)、家校沟通工具;

资源共享:构建 “资源超市”,支持教师原创资源上传、共享与复用。

3.定位

三大平台的 “用户交互层”,是连接教育服务供给与需求的 “桥梁”,直接体现教育数字化的用户体验。

4.核心价值

打破教育服务的时空限制,让优质资源与便捷服务惠及更多群体(如农村地区师生、异地务工人员子女),推动教育公平与质量提升。

5.面向对象

核心用户为师生(教师用教学工具、学生用学习资源)、家长(家校协同、入学服务),延伸用户为社会公众(如终身学习者获取继续教育资源)。

6.包含内容

教学应用模块(在线课堂、作业系统)、资源服务模块(数字教材库、课程资源库)、公共服务模块(入学报名、资助申请)、家校协同模块(家校沟通、家长课堂)、用户中心(统一身份认证,对接管理平台权限体系)、应用商店(支持第三方优质应用接入)。

7.建设方向

场景化:聚焦 “教、学、评、管、服” 全场景,避免功能碎片化;

轻量化:优化移动端体验,降低用户使用门槛(如老年人操作简化);

个性化:基于数据平台的用户画像,提供定制化服务(如学生的个性化学习路径、教师的教研资源推荐);

开放化:建立开放平台机制,引入企业、高校等第三方力量开发特色应用(如职业教育的实训应用)。

(三)管理平台:教育治理的 “中枢系统”

1.定义

面向教育主管部门与学校管理者,提供教育行政办公、业务管理、质量监测、决策支持等服务的管理平台,是实现教育治理现代化的核心工具。

2.核心功能

行政办公:实现公文流转、会议管理、审批流程在线化(如学校建设项目审批);

业务管理:涵盖师资管理(招聘、培训、轮岗)、学籍管理、办学条件监测(如校舍安全)、经费管理;

质量监测:实时跟踪教学质量(如学业水平测试数据)、办学规范(如违规办学预警);

决策支持:基于数据平台的分析结果,生成可视化报告(如教育事业发展 dashboard)、提供政策模拟工具(如学区划分效果预测)。

3.定位

三大平台的 “治理中枢”,是教育主管部门实现 “精准管理、科学决策” 的核心支撑。

4.核心价值

优化教育管理流程,提高行政效率(如审批时限缩短),强化教育治理的 “精准性”(如精准识别薄弱学校、精准资助困难学生)与 “前瞻性”(如预判教育资源供需矛盾)。

5.面向对象

主要服务于教育主管部门管理者(如基教科、职成科,负责业务管理)、学校管理者(如校长,查看学校办学数据)、督导评估团队(开展教育质量评估)。

6.包含内容

行政办公系统(公文处理、审批模块)、业务管理系统(师资、学籍、经费子系统)、质量监测系统(数据采集与预警模块)、决策支持系统(dashboard、政策模拟工具)、督导评估系统(评估指标管理、结果分析)、权限管理系统(对接应用平台统一身份认证)。

7.建设方向

协同化:推动跨部门业务协同(如师资管理与编制部门数据互通);

可视化:强化数据可视化能力,让管理者 “一眼看清” 治理现状;

智能化:引入 AI 技术实现管理流程自动化(如智能审批)、风险预警(如校园安全隐患预警);

精细化:细化管理颗粒度,从 “宏观管理” 向 “校情、学情精准管理” 转变(如单校办学质量分析)。

三、协同逻辑:三大平台的联动机制与未来演进

(一)平台间的核心联动关系

三大平台并非独立运行,而是通过 “数据流动” 与 “功能协同” 形成有机整体:

数据联动:数据平台是 “数据源”,向应用平台输出学情、资源推荐数据,向管理平台输出治理分析数据;应用平台与管理平台产生的用户行为数据(如教学互动、审批记录)反向回流至数据平台,形成 “数据闭环”;

功能联动:管理平台的权限体系同步至应用平台(如教师账号在应用平台的教学权限由管理平台分配);应用平台的服务数据(如入学报名量)实时同步至管理平台,支撑管理决策(如学位调配);

用户联动:通过统一身份认证系统,实现 “一次登录、多平台使用”(如家长用同一账号登录应用平台查学情、登录管理平台查政策)。

(二)未来演进的关键方向

1.打破平台边界,走向 “一体化生态”

未来三大平台的边界将逐渐模糊,通过 “数据中台 + 业务中台” 架构,实现功能模块的灵活组合(如管理平台的决策功能直接嵌入应用平台,让学校管理者在查看学情时同步获取决策建议),形成 “全域协同” 的教育数字化生态。

2.强化技术融合,提升智能化水平

引入大模型、区块链等技术:大模型支撑应用平台的智能答疑(如学生学习咨询、家长政策咨询)、管理平台的自动报告生成;区块链保障数据平台的学历、成果认证数据不可篡改,提升公信力。

3.聚焦 “以用为本”,避免 “重建设轻运营”

平台建设需从 “建得好” 向 “用得好” 转变:建立用户反馈机制(如应用平台的满意度调查)、运营考核指标(如应用使用率、数据平台数据更新频率),确保平台持续满足用户需求。

四、平台建设:别只 “搭系统”,要 “解痛点”—— 从业者的落地指南

这十多年来,我见过太多 “好看不好用” 的平台 —— 数据平台堆了几十张报表却没人看,应用平台做了上百个功能却没人用,核心原因是 “没从用户的真实痛点出发”。下面我按三大平台,分别说最容易踩的坑和对应的解决办法。

(一)数据平台:别贪 “全”,要抓 “准”

1. 最容易踩的坑:“数据烟囱没拆,又建了新烟囱”

某县做数据平台时,要求所有学校把数据 “重新录一遍” 到新系统,结果学校老师怨声载道 —— 原来的教务系统里已经有数据,还要再填一遍,反而增加工作量。

2. 解决方案:“轻量化对接 + 一数一源”

后来我们改了方案:

对有系统的学校:开发 “API 对接插件”,直接从原有教务、财务系统里 “拉数据”,不用手动录;

对没系统的学校:做 “Excel 模板导入”,模板字段和原有纸质表格一致,老师填惯了的格式不用改;

定 “一数一源” 规则:比如 “学生人数” 以学籍系统为准,“教师工资” 以人社局系统为准,避免 “一个数据多个来源,打架了不知道信哪个”。

湖北某县用这个方法,数据采集效率提升了 70%,老师投诉率从 40% 降到了 5%。

3. 建设关键:先建 “数据治理小闭环”

别一开始就想 “治理所有数据”,先抓 1-2 个核心业务场景。比如先做 “入学核验” 场景:

第一步:归集学籍、户籍、房产 3 类数据;

第二步:开发 “数据清洗规则”(比如 “户籍地址和房产地址不一致” 的标红提醒);

第三步:给应用平台提供 “核验接口”。

等这个场景跑通了,再扩展到 “资助申请”“学业分析”,这样风险小、见效快。

(二)应用平台:别堆 “功能”,要抓 “用户习惯”

1. 最容易踩的坑:“把互联网产品的逻辑搬过来”

2019 年做广东某区的应用平台,我们加了 “智能学情分析” 功能 —— 能给每个学生出 10 页的报告,结果老师根本不用,说 “没时间看这么多,我就想知道哪个学生偏科”。

2. 解决方案:“小功能迭代 + 用户共创”

后来我们做了两件事:

砍功能:把 10 页报告改成 “3 个核心结论”(偏科科目、薄弱知识点、提升建议),老师 1 分钟能看完;

搞 “用户共创”:拉 10 个一线老师建 “体验群”,每周开 1 次会,比如老师说 “想在作业批改时直接调学情数据”,我们 2 周就加上了这个功能。

现在这个功能的使用率从 12% 涨到了 68%—— 应用平台的核心不是 “功能多全”,是 “能不能帮用户省时间”。

3. 建设关键:先做 “最小可用版本(MVP)”

比如做家校协同功能,别一开始就想 “直播家长会、作业打卡、成绩查询全做”,先做 “作业提醒 + 成绩反馈” 两个核心功能:

作业提醒:老师拍张黑板照片就能发,家长收到微信消息(不用下 APP);

成绩反馈:只发 “等级 + 薄弱科目”(避免分数排名焦虑),家长点链接就能看。

等用户用起来了,再问 “还需要什么功能”,这样不会因为功能太复杂把用户吓跑。

(三)管理平台:别做 “行政工具”,要做 “决策帮手”

1. 最容易踩的坑:“把纸质流程搬上线”

某教育局的管理平台,把 “学校建设项目审批” 的纸质流程直接做成了线上表单,结果审批时间从 15 天变成了 20 天 —— 因为原来线下能当面沟通的问题,线上要反复传材料、等回复。

2. 解决方案:“流程再造 + 数据支撑”

我们和教育局的审批科一起梳理流程,做了两个优化:

砍环节:把 “学校提交→科室初审→分管领导审核→局长审批”4 个环节,改成 “小项目(50 万以下)科室终审,大项目(50 万以上)分管领导终审”,砍掉 1 个环节;

加数据:审批时自动调取 “学校往年项目执行情况”(比如有没有超预算)、“经费剩余额度”,领导不用再找学校要材料,直接看数据就能批。

现在审批时间缩短到 7 天,局长说 “终于不用天天看一堆纸质材料了”。

3. 建设关键:和 “业务骨干一起梳流程”

管理平台的核心是 “贴合行政逻辑”,所以一定要拉教育局的业务骨干一起干 —— 比如做师资管理模块,要和人事科的老科长聊 “教师轮岗的具体规则”;做经费管理模块,要和计财科的同事聊 “报销的审核要点”。他们说 “这么做不行” 的地方,一定有坑,别硬扛。

五、启示:对从业者与主管部门的核心建议

(一)对教育信息化从业者

1.立足 “教育逻辑”,而非 “技术逻辑”

开发数据平台时,需先理解教育数据的业务属性(如学籍数据与办学条件数据的关联);设计应用平台时,需贴合师生使用习惯(如教师备课流程、学生学习节奏),避免 “为技术而技术”。

2.聚焦 “协同能力”,而非 “单点功能”

平台开发需预留与其他平台的对接接口(如数据平台对接省级一体化平台、应用平台对接管理平台权限系统),确保兼容性与扩展性。

3.重视 “安全合规”,而非 “功能优先”

数据采集、应用开发需严格落实《个人信息保护法》《智慧教育平台个人信息保护通用要求》,避免因安全漏洞影响平台公信力。

(二)对教育主管部门

1.强化 “统筹规划”,避免 “分散建设”

依托国家 / 省级平台框架,制定区域平台建设规划,明确地方平台与上级平台的对接标准,避免区县各自为政、重复投入。

2.建立 “长效机制”,而非 “一次性投入”

设立平台运营专项经费,组建专业运营团队(负责数据更新、用户培训、功能迭代),避免平台 “建完即停”。

3.推动 “多元参与”,而非 “政府独担”

引入企业、高校、社会组织参与平台建设(如企业开发特色应用、高校提供技术支撑),形成 “政府引导、市场运作、社会协同” 的建设模式,提升平台服务活力。

教育数字化三大平台的建设,本质是通过技术重构教育服务与治理的流程,最终指向 “让每个孩子都能享有公平而有质量的教育” 这一核心目标。未来,随着平台协同的深化与技术的迭代,教育数字化将从 “工具赋能” 走向 “生态重塑”,为教育高质量发展注入持久动力。