基金项目:2023年度国家自然科学基金面上项目“虚拟实验环境下科学探究过程自动监测与适应性反馈研究”(62377005);首都师范大学人工智能赋能首都教育改革与发展科研项目“科技教育拔尖创新人才培养的现实与路径研究”(RGZNJY2023-ZD-02)。

基金项目:2023年度国家自然科学基金面上项目“虚拟实验环境下科学探究过程自动监测与适应性反馈研究”(62377005);首都师范大学人工智能赋能首都教育改革与发展科研项目“科技教育拔尖创新人才培养的现实与路径研究”(RGZNJY2023-ZD-02)。

摘要:教育智能体作为人工智能赋能教育应用的重要形式,已成为推动教育数字化转型的核心驱动力之一。通过系统性文献综述,对国内外149篇教育智能体相关研究进行分析发现:当前教育智能体应用在学段上主要集中在高等教育阶段,学科主要分布在基础科学与计算机科学领域。以技术演进为时间轴,教育智能体经历了以规则驱动为核心的智能导师阶段、以多模态感知为中心的教学代理阶段和以生成式人工智能为主导的对话型智能体阶段,其发展受到认知理论、社会情感理论以及元认知理论的指导和支撑,形成了包含认知过程支持、情感与动机激发、元认知与自我调节、协作与互动促进四个方面的功能体系,展现出从单向知识传递向多模态交互与高阶思维培养的转型趋势。未来,教育智能体研究可深度融合教育理论,增强智能体决策的可解释性;深化高阶思维引导,提升学习者的主体性;形成全链条数据闭环,实现与教育系统的深度融合;构建多智能体协同体系,提升复杂任务的适配能力。

关键词:教育智能体;人工智能教育应用;教学代理;多智能体;系统性文献综述

一、引言

2024年3月,教育部启动“人工智能赋能教育行动”,明确提出要促进新一代人工智能技术与教育教学的深度融合,推动教育大模型的落地应用,以赋能教育高质量发展(中华人民共和国教育部,2024)。作为人工智能教育应用的重要形式,教育智能体随着技术演进不断迭代发展,已成为教育数字化转型的核心驱动力之一(徐振国等,2021)。近年来,生成式人工智能的突破性进展进一步推动了教育智能体的升级,基于大语言模型的智能体在自然语言处理、多模态交互、逻辑推理及学科知识整合等方面展现出显著优势(刘明等,2024),成为当前研究关注的热点。

国内外关于教育智能体的研究呈现快速增长趋势,已有学者从不同角度对其应用情况进行了梳理。例如,Chu等人(2025)和刘明等人(2024)聚焦大语言模型驱动的教育智能体,重点探讨了其技术实现路径与典型应用场景,为理解当前生成式人工智能背景下的教育变革提供了重要参考。徐振国等人(2021)则回顾了2021年以前教育智能体的发展历程,描绘了其演进的基本脉络。整体来看,现有综述多聚焦于教育智能体某一阶段或特定技术路径,尚未从技术演进、理论发展以及功能应用等多维视角对其整体演进过程进行系统梳理,特别是对大语言模型所引发的教育智能体构建与应用范式转变尚缺乏深入探讨。

基于上述背景,本研究采用系统性文献综述法,对国内外教育智能体研究展开全面分析,系统梳理其研究现状与演进逻辑,并立足生成式人工智能技术的最新发展,前瞻性预测教育智能体的发展方向,以期为未来教育智能体的设计与应用提供参考。

二、研究方法

本研究采用系统性文献综述法,严格遵循PRISMA指导原则,对教育智能体研究进行全面系统的梳理与分析。文献检索以中国知网(CNKI)和Web of Science核心合集数据库为主要数据源,前者涵盖CSSCI来源期刊等刊发的高质量中文学术文献,后者包含SCI、SSCI等权威国际期刊发表的高质量外文学术文献,确保了文献来源的学术质量和影响力。检索时间截至2025年5月1日,以尽可能全面地覆盖教育智能体研究的最新发展情况。英文文献采用主题检索策略,检索词为当前主流文献中对教育智能体的不同表述方式,具体检索式为:TS=(“educational agent”OR“pedagogical agent”OR“learning agent”OR“tutoring agent” OR“virtual agent”OR“conversational agent”OR “multi-agent system”)AND TS=(“education”OR “learning”OR“teaching”OR“instruction”OR “e-learning”OR“pedagogy”)。中文文献以“教育智能体”“教学智能体”和“智能教学系统”为主题词进行检索。初步检索共获得文献734篇,其中中文文献286篇,英文文献448篇。

文献筛选采用多阶段递进式流程。首先,建立明确的纳入与排除标准。纳入标准包括:(1)明确以教育智能体为研究对象的实证或理论研究;(2)涉及教育智能体设计、开发、应用或评估的研究;(3)具有明确教育情境和学习者参与的研究;(4)发表在同行评议期刊或会议上的学术论文。排除标准包括仅涉及智能体算法优化或系统架构的纯技术研究、缺乏教育应用场景的理论探讨、重复发表或综述性质的文献,以及全文无法获取的文献。其次,引入生成式人工智能辅助筛选方法,运用OpenAI o3-mini、Qwen2.5-Turbo 以及DeepSeek-Chat三种大语言模型API对文献标题、关键词和摘要进行预筛选,取三个模型筛选结果的交集,以提高筛选效率和准确性,获得候选文献556篇。随后,由两名研究人员独立进行人工筛选,通过阅读标题、摘要和关键词,剔除不符合纳入标准的文献,筛选出173篇文献进入全文评估阶段。最终,对173篇文献进行全文精读和深度评估,确定149篇文献纳入本研究分析范围。

三、教育智能体的研究现状

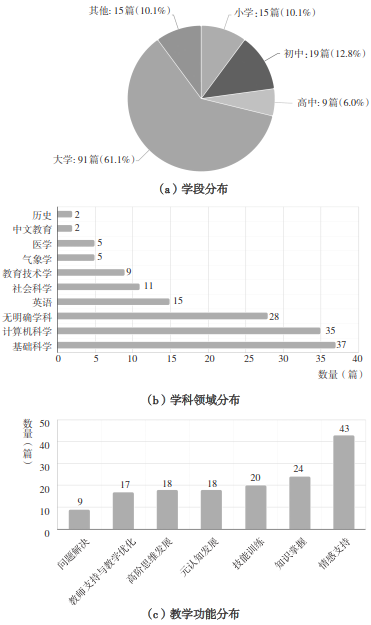

教育智能体研究当前在学段分布、学科领域与教学功能等方面展现了多样的特征,具体如图1所示。

图1 教育智能体研究现状

从学段分布来看,如图1(a)所示,当前教育智能体研究呈现出明显的阶段性特征,其中高等教育阶段占据主要地位,相关研究占比高达61.1%。在高等教育中,教育智能体通常被整合至学习管理系统或智慧教学平台之中,主要发挥支持学习者自主学习、实现学习进度动态追踪以及提供个性化学习反馈等功能(Martins van Jaarsveld et al.,2025)。这种应用模式既便于技术部署又利于开展实证研究评估。相较而言,K-12阶段的教育智能体研究约占28.9%,其应用领域主要集中在编程教育、科学探究活动以及英语学习等特定教学中(Kwon et al.,2023)。在该阶段教育智能体多被设计为互动学习伙伴或任务引导者角色,通过激发学习者的学习兴趣、提供实时学习提示以及引导元认知调节等方式来满足基础教育阶段的学习需求(Kautzmann et al.,2019;Oker et al.,2020)。

从学科领域分布来看,如图1(b)所示,教育智能体研究主要集中在基础科学和计算机科学领域。基础科学领域的应用则涵盖数学、物理、化学、地理等多个子学科,研究者们主要依托虚拟仿真实验环境(Osman et al.,2014)、科学探究活动(Makransky et al.,2019)等教学场景展开探索。在这些应用中,教育智能体主要扮演知识讲解者、认知引导者和探究任务协调者等多元角色(Makransky et al.,2019),其核心功能在于帮助学习者深化科学概念理解、构建系统化的知识体系,并有效开展科学推理、问题解决等高级思维活动。在计算机科学教育中,智能体被广泛用于支持编程原理理解(Frazier et al.,2024)、编程实践能力培养以及计算思维发展(Chen et al.,2015),通过自动化代码分析、评估与实时反馈等机制提升学习效果。此外,语言学习以及医学培训等方向也出现了教育智能体的创新应用案例,显示出该技术在不同学科领域的适应性与发展潜力。

从教学功能来看,如图1(c)所示,教育智能体的应用呈现出多样化的发展趋势。整体上可归纳为7类:知识掌握、技能训练、问题解决、高阶思维发展、元认知发展、情感支持,以及教师支持与教学优化。这些功能涵盖了从基础知识的理解到复杂认知能力的建构,从个体学习过程的调节到教学系统整体效率的提升,反映出教育智能体作为教学工具、学习伙伴与教学引导者等多重角色在不同教育场景中的广泛适配性。其中情感支持类占比最高(28.9%)。该类研究普遍强调通过界面设计、个性化反馈机制与情境互动提升学习者的学习兴趣、参与意愿与持续性动机(Xie et al.,2021)。教育智能体在此类任务中通常以对话者或伙伴身份出现,以增强学习者的沉浸感与认同感,尤其在编程学习、科学探究与语言习得等任务中表现突出。知识掌握与技能训练是教育智能体应用的重要方向。前者侧重于帮助学习者理解核心概念、掌握基础术语与学科规则,常见于语言学习与医学教育等知识型课程中(Ozogul et al.,2013);后者则强调操作性技能的获取与迁移,如程序编写、实验操作与数学演算等,智能体往往承担演示、引导与即时纠错的功能角色(Carreira et al.,2022)。元认知发展和高阶思维发展作为学习者认知调节与推理能力发展的高阶目标,已逐渐成为教育智能体设计的重要方向。在元认知发展方面,相关研究致力于通过监控工具、反思提示与阶段性引导,提升学习者的自我监控、计划制定与因果解释等能力(Karaoğlan Yılmaz et al.,2018;Martins van Jaarsveld et al.,2025)。高阶思维发展则更侧重于学习者在复杂问题情境中所需的分析、综合与创新能力的培养,典型目标包括问题解决能力(Hooshyar et al.,2018)、计算思维(Katchapakirin et al.,2022)等。教师支持与教学优化类研究则体现了教育智能体嵌入教学流程的价值,如协助教师开展结构化的教学设计(宫玲玲等,2024)、构建情境化模拟课堂以提升教学反思(宛平等,2024),或在跨学科教学中减轻教师设计负担、优化教学结构(袁磊等,2025)等,展现出其在教师专业发展中的赋能潜力。此外,问题解决主要通过构建真实任务情境、提供过程支持与策略引导,助力学生在复杂情境中完成任务、达成学习目标(Makransky et al.,2019;Lahav et al.,2020)。

四、教育智能体的技术演进

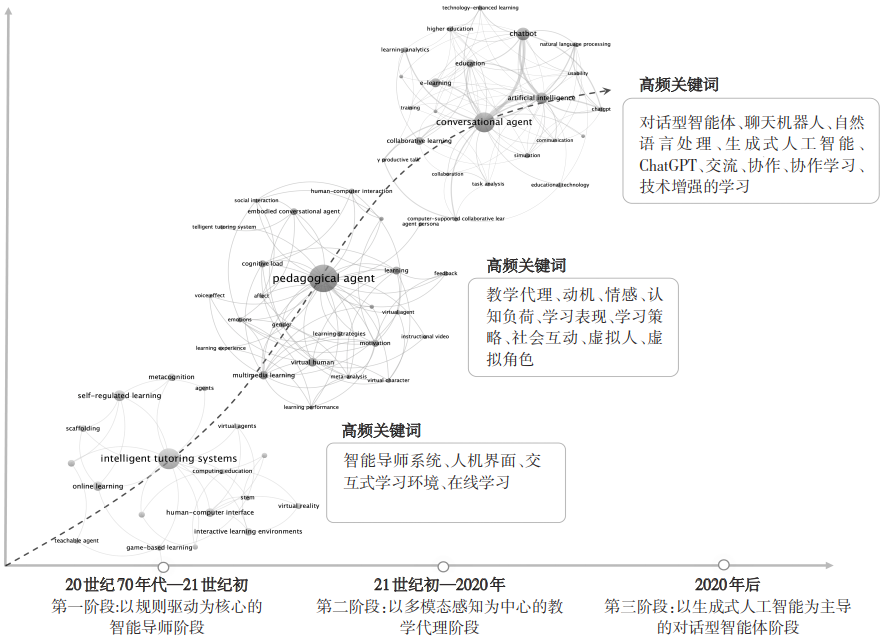

通过对样本文献进行关键词共现分析发现,以技术演进为时间轴,可将教育智能体研究划分为三个阶段:以规则驱动为核心的智能导师阶段、以多模态感知为中心的教学代理阶段,以及以生成式人工智能为主导的对话型智能体阶段(如图2所示)。

图2 教育智能体的技术演进图

1. 20世纪70年代—21世纪初:以规则驱动为核心的智能导师阶段

教育智能体研究的起步阶段以规则驱动的专家系统为核心技术范式(郑娅峰等,2025;Polson et al.,1988),智能导师系统(Intelligent Tutoring Systems,ITS)为这一时期的典型代表。智能导师系统的核心理念在于通过计算机模拟人类教师的教学行为。这一目标的实现依赖于预定义的知识库、基于推理规则的教学逻辑框架,以及基于if-then逻辑结构的决策机制,将专家的教学经验转化为可执行的规则代码,使得系统能够在无人类教师参与的条件下完成教学指导(Kelkar,2022)。在这种技术框架中,智能导师被塑造为权威的知识传授者,其教学行为严格遵循编码化的专家规则体系,系统智能性主要表现为既定知识的精准传递和符号逻辑的机械推理。

从图2可以看出,第一阶段的高频关键词包括“Human-Computer Interface”(人机界面)、“Interactive Learning Environments”(交互式学习环境)、“Online Learning”(在线学习)等,反映出此阶段研究主要关注智能导师系统的体系结构设计、人机交互界面、在线学习环境建构等核心议题。这些关键词的共现模式表明,早期智能体研究主要关注其基础功能实现。人机界面研究聚焦于如何提升系统可用性,但受制于技术条件,交互方式相对简单,以文本输入和菜单选择为主。交互式学习环境的构建标志着研究者开始认识到学习过程中互动的重要价值,但这种“交互”更多体现在系统对学习者行为的程式化反馈上,缺乏真正的智能适应能力。网络技术的兴起为教育智能体提供了新的应用场景,但受制于当时的技术条件,系统功能较弱,主要集中在内容呈现和简单反馈上。

总体而言,这一阶段的整体特征是技术导向明显,研究重心集中在系统架构的稳定性和功能完备性上,智能体主要承担知识传递和简单判断功能,但其在理解学习者个体差异、适应不同认知风格以及提供情感支持方面存在明显局限。交互模式相对单一,以问答形式和路径引导为主,缺乏深层次的对话能力和动态适应机制。尽管存在局限性,这一时期的探索为智能体的教育应用奠定了重要的理论基础和技术框架,其规则驱动的设计理念和专家系统架构为后续研究提供了重要的参考。

2. 21世纪初—2020年:以多模态感知为中心的教学代理阶段

随着人工智能技术的进一步发展,教育智能体研究实现了从“系统中心”向“学习者中心”的范式转变,教学代理(Pedagogical Agent)成为这一时期的典型代表。区别于第一阶段的规则驱动系统,新一代教学代理整合了多媒体技术、情感计算和认知建模等先进技术,同时得益于机器学习算法、神经网络、自然语言处理等人工智能技术的迅速发展,实现了更加自然的人机交互。研究者们逐渐认识到,要应对学习者的多样性和学习的复杂性,必须突破预设规则的局限。这一认知推动了教育智能体在个性化教育方面的革新。通过采用逻辑回归、朴素贝叶斯、决策树等机器学习算法,教育智能体系统能够从多模态学习行为数据中识别潜在模式,实现动态预测与个性化反馈。典型应用包括基于学习者偏好的学习内容推荐(Filho et al.,2021),利用贝叶斯网络构建的知识水平动态诊断模型等突破性研究(Hooshyar et al.,2015)。

从图2可以看出,第二阶段“Motivation”(动机)、“Emotion”(情感)、“Cognitive Load”(认知负荷)、“Learning Performance”(学习表现)、“Learning Strategies”(学习策略)“Social Interaction”(社会互动)、“Virtual Human”(虚拟人)、“Virtual Character”(虚拟角色)等关键词居于突出地位,反映出研究者开始深入关注学习者的内在心理和个性化学习需求,研究重心从技术可行性转向教育有效性。这一阶段教学代理的研究致力于探索学习者学习过程支持和情感体验调节(陈仕品等,2007;陈凯泉等,2017),重点探索教学代理在激发学习动机、调节情绪状态、降低认知负荷、提升学习绩效等方面的作用机制。为实现这一目标,教学代理被赋予支持者、引导者和情感伙伴等多重角色(陈凯泉,2006),通过数据挖掘技术构建学习者画像(Baylor,2011),并借助多模态设计和拟人化特征提升交互体验。这些创新实践使教学代理从单一的知识传递工具进化为综合性的学习伙伴。

这一阶段的突出特征体现在技术与教育理论的融合上。在技术层面,多模态交互、情感识别、认知建模等技术的融合使教学代理具备了更强的环境感知和适应能力;在教育理论层面,建构主义学习理论和个性化教育思想的普及推动了以学习者为中心的设计原则确立。教学代理的交互模式实现了从机械问答到自然对话的跨越式发展,其功能定位也拓展为认知支持、情感陪伴和动机激励的有机统一。尽管在自然语言处理等方面仍存在技术瓶颈,但这一阶段的探索为教育智能体的人性化发展奠定了坚实基础,推动了教育智能体向更加个性化、情感化的方向发展。

3. 2020年后:以生成式人工智能为主导的对话型智能体阶段

随着人工智能技术的突破性发展,特别是生成式人工智能技术的成熟,教育智能体研究进入了一个全新的阶段,对话型智能体成为这一阶段的主导形态。以ChatGPT为代表的生成式人工智能展现出了前所未有的自然语言理解和生成能力,使得教育智能体具备了接近人类水平的对话交流能力。基于Transformer架构的大语言模型通过在海量数据上的预训练,不仅掌握了丰富的知识内容,更重要的是获得了强大的语言推理、内容生成和上下文理解能力。这一技术进步使得教育智能体能够突破传统限定话题的对话限制,在广泛的学科领域和知识范围内与学习者进行自然流畅的交流,并根据学习者的具体需求动态生成个性化的学习内容、反馈和支持(叶新东等,2024)。

从图2可以看出,“Conversational Agent”(对话型智能体)、“Chatbot”(聊天机器人)”、“Natural Language Processing”(自然语言处理)、“Generative AI”(生成式人工智能)、“ChatGPT”等技术导向关键词与“Communication”(交流)、“Collaboration”(协作)、“Collaborative Learning”(协作学习)等教育关键词的共同突显,表明研究者不再将智能体视为单纯的教学工具,而是学习过程中的智能伙伴和协作者。这些关键词的共现模式反映出当前研究呈现出技术突破与教育理念创新并重的特征:一方面,以ChatGPT为代表的生成式人工智能技术的不断突破为对话型智能体提供了强大的技术支撑(Casheekar et al.,2024);另一方面,人机协作学习理念在生成式人工智能技术场景中得到了深层次的发展。智能体不再局限于单向的信息传递,而是能够与学习者进行双向交流和协作探索,通过自然流畅的对话实现知识的共同构建和问题的协作解决(Dang et al.,2025)。

这一阶段呈现出技术与教育理论深度融合、智能化程度显著提升的发展特征。在技术层面,与前两个阶段相比,新一代教育智能体以大语言模型为核心,具备了真正的创造性和适应性,以及多维度赋能教育场景的能力:其一,可通过文本、语音、图像等多模态信息感知学习者的行为与需求,实现对学习过程的全面理解;其二,基于大模型的推理能力,可将复杂教育任务分解为可执行的子任务,并根据反馈动态优化决策路径(吴永和等,2024;卢宇等,2025);其三,可灵活调用知识库、轻量级工具等外部资源,完成个性化学习推荐、作业批改、教学辅助等动态执行与交互任务。在教育理念层面,教育智能体从“教授知识”转向“启发思维”,从“标准化教学”转向“个性化引导”。对话型智能体不再是被动的信息提供者,而是主动的学习促进者,能够通过苏格拉底式提问、思维引导等方式激发学习者的主动思考和深度学习。这一阶段的教育智能体真正实现了从“人机交互”向“人机协作”的转变,标志着教育智能体发展进入全新阶段,教育智能体与学习者形成平等的伙伴关系,共同参与知识建构和问题解决的全过程。

五、教育智能体的理论发展

教育智能体历经三个阶段的技术演进,已展现出推动教育变革的重要价值,但其发展始终需要以教育理论为根本指导。教育理论不仅为教育智能体的功能架构提供了科学依据,而且从根本上确保了技术应用符合学习者的个体发展特征和真实教学需求。通过对现有研究的系统梳理,可将指导教育智能体发展的理论归纳为认知、社会情感和元认知三大类型。这些理论不仅指导着教育智能体的系统设计、教学应用和效果评估等关键环节,而且导引着教育智能体的未来发展方向。

首先,在认知理论维度,教育智能体的研究主要植根于建构主义理论、认知负荷理论和多媒体学习认知理论。建构主义理论指导教育智能体通过启发式对话和解释性提问(Chen et al.,2015),促进学习者主动建构知识而非被动接受。认知负荷理论则着重优化信息呈现方式(Park,2015)和注意力引导(Schroeder,2017),避免教育智能体成为额外认知负担。多媒体学习认知理论系统规范了教育智能体的形象、声音和手势等设计要素(Ba et al.,2021)。此外,为了促进更高质量的认知对话,研究者常基于学术性生产性对话(Academically Productive Talk, APT)理论设计智能体与用户的对话逻辑。APT理论强调通过结构化的对话策略,比如追问、澄清、理由表达与协商达成等策略,促进学习者在人机对话中的推理能力、认知加工与知识建构水平(Tegos et al.,2016)。

在社会情感理论维度,教育智能体的研究依托社会性交互、情感支持等多维度理论支撑。在社会性交互方面,社会代理理论强调,当呈现人类语音、面部表情等社会性线索时,会激活学习者的社会图式,使其产生与真人交互的感觉(Klowait,2018)。教育智能体的外形设计能够与学习者产生社会情感交互时,可增强学生学习的临场感与学习投入(Schroeder et al.,2017)。社会认知理论则认为学习者通过观察榜样行为建立自我效能感与学习动机,适用于“学习同伴”角色的智能体设计。当智能体展示成功的学习行为并引发属性认同感时,能强化学习者的学习韧性(Kim et al.,2011)。在情感支持方面,认知情感理论表明个体情绪体验与学习情境认知评价相关,智能体可通过反馈与引导语调节学习者情绪(Ba et al.,2021);情感感染(Emotional Contagion)理论则指出智能体的正向情绪能传递给学习者,营造积极氛围(Liew et al.,2016)。这些理论共同构建起教育智能体在情感维度的设计原则,使其可实现类人的情感与激励。

在元认知理论维度,自我调节学习理论为教育智能体的设计提供了核心指导框架。自我调节学习理论由Zimmerman(1986)提出,强调学习者在元认知、动机和行为三个维度上的主动调控过程,包括目标设定、自我监控、反馈调整等关键环节。基于该理论,研究者将教育智能体设计为学习者的“元认知教练”,向学习者提供多种形式的元认知支架,具体体现在如下三个关键方面:首先,引导学习者设定恰当的学习目标;其次,通过持续监控学习者对知识的理解程度(Kautzmann et al.,2019),实现对其认知状态的动态评估;最后,当检测到学习困难时,及时提供策略性建议与反馈(Karaoğlan Yılmaz et al.,2018)。

六、教育智能体的功能应用

教育智能体以认知、社会情感和元认知三大理论为支撑,形成了包含认知过程支持、情感与动机激发、元认知与自我调节、协作与互动促进在内的功能体系。在个体学习层面,前三种功能通过“一对一”的人机交互模式,为学习者提供个性化的认知支持、情感激励和元认知引导;而在协作学习情境中,教育智能体则采用“多对一”的人机交互模式,通过有机整合认知、情感和元认知等多维度的功能应用,实现对学习者协作过程的深度支持与有效促进。这种分层递进的功能应用体系,体现了教育智能体对不同学习场景的适应性。

1.认知过程支持

认知是指人类通过感知、思考和理解获取知识和认识世界的过程。学习者在感知、理解、应用知识的动态过程中,通过与环境交互实现认知结构的优化与提升(薛旭辉,2017)。教育智能体通过认知情境构建、认知评估反馈、答疑与引导、个性化学习资源供给等多元功能设计,为学习者的认知过程提供精准化支持。例如,曹晓明等人(2025)开发的英语学科智能体通过营造特定的对话语境,让学习者沉浸其中并进行口语练习,能够对学习者的口语表现进行精准评估,及时反馈发音不准确、语法错误等问题,并提供具体的改进建议。Schouten等人(2017)设计的VESSEL系统中,教学智能体会在学习者遇到困难时提供逐步的答疑与引导,如解析复杂词汇、给出任务提示或示范操作流程等。此外,也有研究者开发整合了多种功能设计的教育智能体来支持学习者的认知过程。例如,Katchapakirin等人(2022)创建的编程教学智能体整合了个性化学习资源供给和认知评估反馈两种功能设计:一方面能根据学习者学习进度和教师课程计划推荐难度合适的练习题与教学视频等个性化学习资源;另一方面能够对学习者提交的代码进行自动质量评估并给出改进反馈。

上述教育智能体均独立于教学材料而存在,而另一类教育智能体则一般嵌于教学材料中,旨在提升教学材料的交互性。由于教学材料的呈现形式与组织逻辑将直接影响学习者的注意分配、认知负荷与认知加工效率(Chandler et al.,1992),因此这类教育智能体主要通过其外形设计吸引学习者的注意力,或优化学习者的注意分配,从而实现有效减轻学习者的认知负荷,进而提升其认知水平的目的。例如,Nugraha等人(2023)通过在视频课程中添加一个合成的学伴智能体,使其与视频讲师进行对话互动,将传统的独白式讲座视频转化为具有对话效果的视频,从而增强了教学材料的吸引力和学习者的学习效果。此外,教育智能体的肢体动作、眼神等非言语行为,作为视觉线索,也能够有效引导学习者关注教学材料中的关键信息,优化学习者的注意力分配,进而提升学习效果(Li et al.,2022)。例如,Li等人(2023)通过设计教育智能体的非语言行为(如指示性手势、目光引导和目光接触)来引导学习者的视觉注意力,以帮助学习者更有效地整合视觉和语言信息。研究发现,智能体的指示性手势能够显著提升学习者的知识保持与迁移水平。

2.情感与动机激发

在教育智能体与学习者的交互过程中,个性化的情绪线索是激发学习者积极情绪、提升学习动机的关键要素。学者们从教育智能体的表情、行为、语音等维度深入探究情感线索对学习效果的作用机制。例如,Fischer等人(2023)设计的编程学习系统中,教育智能体通过中性、高兴、伤心三种类型的表情反映学习者问题解决情况。当检测到代码问题时,教育智能体从“中性”状态切换到“伤心”表情以引起学习者注意;每当解决一个问题时,它会切换到“开心”表情以示鼓励。Ba等人(2021)设计了一种双通道教学智能体,其通过微笑、眨眼、暗示性表情等非言语行为,配合机器合成的情感化男声,以及听觉上的鼓励性语音,为学习者提供积极情感支持。实验结果表明,这种带有积极情感线索的教育智能体能够显著提高学习者的情感水平与学习效率。

除了情绪线索,教育智能体的社会线索同样会对学习者的情感与动机产生重要影响。研究表明,教育智能体的性别(Van der Meij et al.,2015)以及形象真实度(Muniady et al.,2020)等社会线索,均会对学习者的情感体验产生不同程度的作用。例如,在教育智能体的形象真实度方面, Muniady等人(2020)开发出四种不同水平真实度的教育智能体(真实型、半真实型、卡通型以及风格化型)。研究发现半真实型的教育智能体形象最有利于激发学习者的兴奋感和愉悦感。在教育智能体的性别设计方面,Kim等人(2007)的研究发现,在积极情绪情境中,男性形象的教育智能体比女性形象更容易获得学习者的好感,并能更有效地激发学习兴趣。Ozogul等人(2013)则指出,女性学习者更偏好与自己同性别的教育智能体,而男性学习者则更偏好异性别的教育智能体。

此外,研究者还发现,教育智能体外观形象设计与教学主题相关时,在情感与动机激发和信任建立方面比传统不相关的形象表现更有效。例如,由Matsuia(2024)设计的Nekomimi系统,在教授与动物相关环境议题时,选择带有动物特征的虚拟教师智能体形象来增强学习者对议题的关联感,能够提升学习者情感体验。钟明(2025)在进行英语口语练习教学时,以教材中的人物主题形象为基础设计教育智能体外形,并赋予其完整的人物信息(性格特征和经历等),使教材人物变得更加生动、立体,以更好地激发学习者的学习动机。

3.元认知与自我调节

元认知在认知过程与学习结果之间发挥着关键的中介作用。学习者通过元认知机制可实现对自身认知活动的精准监控、科学评估与动态调节,进而构建个性化的学习策略,最终取得更高质量的学习结果(Berthold et al.,2007)。教育智能体通过精细化引导学习者设定目标,并依据学习者的能力水平与学习进度特征,自适应调整反馈内容和难度,可显著提升学习者的元认知监控精度与自我调节学习水平。具体而言,教育智能体可引导学习者设定具体、可衡量且带有计划性的学习目标,这种结构化目标设定方式可帮助学习者提升自我调节学习水平。Martins van Jaarsveld等人(2025)开发的教育智能体通过引导学习者设定学术写作目标,并采用机器学习算法对学习者设定的目标进行多维度的自动化评分与反馈,有效提升了目标设定质量以及目标实现的可行性和有效性。

教育智能体还可通过多模态数据采集与分析技术实时监控学习者的学习进度与能力水平,生成元认知脚手架,驱动学习者自主调整学习行为。这种元认知调节机制可促进自我调节学习能力的持续发展。例如,Segedy等人(2013)研发的Betty智能体系统,将“教中学”学习策略与元认知脚手架整合,可依据学习者任务目标达成度、因果图结构特征及时序行为模式,自适应地提供元认知脚手架反馈。对照实验表明,接受此类元认知脚手架反馈的学习者不仅表现出更优的系统化学习策略,更重要的是展现出了显著提升的学习行为调节频率与深度。

4.协作与互动促进

上述三种教育智能体的功能设计主要聚焦于学习者个体学习层面,通过“一对一”人机交互模式实现对认知、情感动机及元认知调节的个性化支持。然而,在计算机支持的协作学习(CSCL)情境中,教育智能体的应用价值进一步凸显。相较于传统技术工具,教育智能体能够动态捕捉学习者间的互动关系与协作情况,并基于个性化需求提供类人化的实时反馈,从而有效弥补传统工具在深度协作与个性化支持方面的局限性(朱珂等,2025)。教育智能体通常依托协作脚本或脚手架设计,对协作过程进行系统性干预,以提升学习者的互动质量与观点整合深度。在提升互动质量方面,教育智能体通过脚本驱动的动态提示(如观点交换、结论归纳、共识达成等)引导协作流程。例如,Li等人(2025)构建了基于简单脚本、复杂脚本与适应性脚本的三类智能体,均通过时间管理、任务推进、思维结构化及反思支持等机制提升参与度。研究发现,适应性脚本可显著增强学习者的情感社交投入,而复杂脚本则能触发更多元化的情感互动行为。

在促进观点整合深度方面,教育智能体通过主动介入策略拓展协作认知维度:或注入差异化观点以激发思维发散,或搭建结构化交流框架以提升讨论质量。典型实践如Gao等人(2022)设计的智能体,通过语义分析动态识别讨论内容类型,并据此提供异质性观点,拓宽了学习者视角,使学习者能够从多角度理解同伴的观点。Nguyen(2022)则开发了知识储备差异化的同伴型与专家型智能体,两类智能体均会定时引导学习者开展认知交互活动,包括对自身或同伴先前陈述进行解释与细节阐述,以及围绕同伴观点展开逻辑论证等。研究表明,同伴型智能体尤其擅长激发学习者质疑行为,驱动其基于他人观点展开批判性思考。

值得注意的是,在计算机支持的协作学习环境中,有效的协作过程往往需要多维度的支持系统,包括但不限于认知建构、元认知调控、社会互动和情感协调等关键要素的协同(于济凡等,2024)。这一需求促使当前教育智能体的设计趋向于多功能应用整合的发展路径。以Hu等人(2025)开发的在线协作写作智能体为例,该智能体系统通过有机融合认知、元认知与社会情感三类支架,构建了立体化的协作支持体系:认知支架聚焦小组知识共建与问题解决能力培养;元认知支架着力于引导学习者对小组进程、同伴互动及个体学习的系统性管理;社会情感支架则通过促进小组成员间的社会情感互动,维持小组内积极和谐的社会情感氛围。实证研究表明,这种多功能整合型智能体能显著提升学习者在观点分享、概念阐释和分析论证等高阶协作活动中的表现,验证了融入多维功能应用的智能体在促进深度协作学习方面的有效性。

七、未来研究展望

1.深度融合教育理论,增强决策的可解释性

通过归纳发现,现有研究在设计教育智能体时主要依据或寻求三类维度的教育理论支撑:认知、元认知,以及社会情感理论。然而,这些教育理论的应用多停留在浅层,如界面呈现或交互设计(Oker et al.,2020),未能将教育理论深度融入智能体的核心决策规则。现有系统多以数据驱动为主,依据行为模式或答题结果做出判断,缺乏对学习过程的教育性解释,导致其决策逻辑呈现“黑箱化”,在一定程度上降低了教师与学习者对教育智能体的信任度(宋晔等,2025)。未来研究需致力于实现教育理论与算法模型的深度融合。例如,可将维果茨基“最近发展区”理论引入学习路径规划中,通过动态认知诊断模型刻画学习者发展边界,进而生成适宜的学习任务;或基于布鲁姆教育目标分类学构建分层反馈机制,使智能体反馈更具结构性与理论可追溯性。

2.深化高阶思维引导,提升学习者的主体性

通过对教育智能体的功能进行系统分析,发现当前主要聚焦于基础性目标(如知识掌握、技能训练和情感支持),针对学习者高阶思维培养(如批判性思维、创造性思维)的功能设计占比不足。究其原因,现有教育智能体对学习者主体性的支持多为被动响应模式(例如知识答疑、作业批改等单向交互),虽然有的研究在设计教育智能体时尝试融入了主动追问机制,以此激发学习者的深度思考,例如基于苏格拉底法引导知识建构,但仍然缺乏针对学习者批判性思维、创造性思维等高阶思维的系统性功能设计。未来教育智能体需进一步围绕学习者高阶思维的引导与培养,完善功能设计以进一步提升学习者的主体性。例如,融入问题链机制,通过连续递进的追问引导学习者反思,促进学习者自发性提问,提升问题解决能力;或融入探究式学习、案例学习等教育理念,组织学习者开展知识探究、案例比较或辩论,促进学习者主动思考与多轮对话,助力学习者创造性思维和批判性思维能力的培养(董艳等,2024)。

3.形成全链条数据闭环,深度融入教学系统

从技术开发层面来看,无论是智能导师系统、教学代理还是对话型教育智能体,绝大多数教育智能体均依托教学系统而存在(例如嵌入某个特定的教学平台)。但当前教育智能体的数据来源单一(例如对话文本数据、平台使用日志数据等),且未能与教学系统实现充分融合。未来,教育智能体的技术开发应着力形成“感知—建模—反馈”的全链条数据闭环,实现与教学系统的深度融合:在感知层,通过多模态感知技术捕捉与整合学习者与教学系统交互产生的多源数据流;在建模层,结合深度学习与可解释性人工智能算法,构建精准的学习者能力画像与学习者模型(卢宇等,2022);在反馈层,基于学习者的能力建模,生成个性化精准反馈,例如动态调整交互的情感语气、知识水平,或精准推荐学习路径或学习资源等。唯有将教育智能体深度融入教学系统,才能真正赋能学习者的个性化学习,最终实现“每个学习者都拥有一个专属教育智能体”的愿景。

4.构建多智能体协同系统,提升复杂任务适配能力

以往的教育智能体以单智能体为主,多智能体的研究在近两年呈现迅速增长趋势。面向未来复杂、多变的教育场景,教育智能体正从单体结构向多角色协同系统演进,多角色协同成为教育智能体系统的新特征。相较于单智能体,多智能体不仅体现为智能体数量的扩展,更核心的变化在于:不同智能体承担具备不同教学语义的“角色”,基于分布式架构协同决策,动态适应学习过程(吴永和 等,2024)。未来教育智能体将由单智体向由多个具备特定教育功能和交互风格的智能体(如内容讲解者、反馈引导者、学习监测者、情绪支持者、同伴模拟者等)组成的多智能系统转变。多智能体系统通过智能体之间的沟通、协作、计划、执行等来促进目标达成。多智能体系统在解决复杂问题方面展现出较强的动态性和灵活性,能根据学习者状态、行为轨迹及任务难度的变化,实时调整多个智能体之间的交互逻辑、角色分配与响应优先级。这种动态适应能力允许学习者在参与由多智能体扮演的虚拟学习团队协作互动中培养解决问题的能力,并通过多角度的反馈深化对知识的理解。动态适应能力将成为未来多智能体系统的核心竞争力(Gronauer et al.,2022)。